Mai 7, 2024

Avez-vous déjà participé à un Morning Innov’ organisé par Recherche et Avenir ?

Un Morning Innov’, c’est une parenthèse matinale où l’innovation est mise à l’honneur.

Plus qu’un événement, c’est une expérience immersive où les acteurs économiques et académiques se rencontrent autour d’une même ambition : la recherche innovante. Imaginez un rendez-vous où les idées se confrontent, où les opportunités se font jour et où les collaborations naissent.

Au cœur de cette démarche se trouve le Dispositif RUE (Rapprochement Université Entreprise). Initié en 2015 par Stéphanie Godier et Laurent Londeix, il émane de la conviction que la recherche publique peut être un moteur d’innovation pour les entreprises de la Région Sud. Dans cette optique, RUE œuvre à créer des ponts entre laboratoires de recherche et entreprises, catalysant ainsi le potentiel inexploité de la recherche partenariale.

Lors de ces matinées, des questions de chefs d’entreprises émergent, et des témoignages de chercheurs valident la pertinence des partenariats. Ces témoignages mettent en lumière le pouvoir transformateur de la démarche RUE et révèlent les coulisses de collaborations fructueuses (plus de 400 fin 2023) ainsi que la valeur ajoutée apportés à l’ensemble des acteurs impliqués, territoires compris.

Le Dispositif RUE n’est pas seulement un facilitateur, c’est un architecte de solutions innovantes. Il guide les entreprises suivant un process qui se décline en quatre étapes : diagnostic des besoins de l’entreprise, identification de l’expert scientifique capable de répondre à ces besoins, mise en relation entre l’entreprise et le laboratoire public, et contractualisation.

Résultat ? Un nombre croissant de collaborations qui favorise l’innovation, la recherche et le développement économique.

Que vous soyez une entreprise en quête d’expertise, un laboratoire désireux de valoriser vos recherches ou un territoire qui favorise le développement économique, le Dispositif RUE vous met à disposition son réseau pour accéder à de multiples opportunités de collaboration.

Pour connaitre les dates des prochains Morning Innov’ retrouvez nous sur les réseaux ou contactez nous directement : contact@rechercheetavenir.eu

Un exemple concret avec le Morning Innov organisé récemment à Fréjus – Saint Raphaël avec Estérel Côte d’Azur Agglomération, partenaire du Dispositif RUE.

Avr 26, 2024

Comment, grâce à la formation animée par Recherche et Avenir, les Doctorants transforment leur thèse en opportunité professionnelle

Depuis trois ans, notre programme d’accompagnement, en partenariat avec l’Université Côte d’Azur, offre aux doctorants une passerelle solide entre le monde académique et celui de l’entreprise. Cette initiative vise à préparer les doctorants à intégrer le monde professionnel avec confiance, en les dotant des compétences essentielles pour naviguer dans le milieu de l’entreprise.

Les grandes lignes de la formation :

Chaque année, grâce au soutien de la Métropole Nice Côte d’Azur, nous avons le privilège de mettre en œuvre une formation professionnalisante de deux jours destinée aux Doctorants de l’Université Côte d’Azur. Ces journées sont rythmées par des présentations concrètes, des ateliers de mise en situation et des tables rondes qui invitent divers dirigeants et directeurs à témoigner.

Notre mission fondatrice est de guider ces doctorants dans leur transition vers le monde économique.

La formation couvre différents aspects du profil d’un candidat, tels que la conscientisation de ses atouts, la valorisation des compétences acquises lors de son doctorat, la rédaction de son CV, la préparation de ses entretiens, la prise de contact avec les professionnels de leur secteur, et bien plus encore. Elle offre une opportunité d’échange entre les étudiants et les représentants du monde économique, favorisant ainsi la création de réseaux professionnels.

La formation est éligible aux formations obligatoires des doctorants.

Pour qui ?

Cette formation “Préparer l’insertion professionnelle des Jeunes Docteurs” s’adresse spécifiquement aux doctorants de l‘Université Côte d’Azur. Forts de notre partenariat avec l’Université et de notre connaissance approfondie des attentes du monde économique, nous sommes en mesure d’offrir d’abord une vision et un accompagnement sur mesure à chaque participant. Mathématiques, Biologie, Physique, Informatique, Chimie, Sciences économiques ou de Gestion, Droit, Lettres, ou tout autre domaine de recherche, nos ateliers et tables rondes sont adaptés pour répondre aux besoins des Doctorants.

Les thèmes plébiscités par les participants sont notamment l’amélioration de son CV, la préparation aux entretiens d’embauche et la connaissance de sa valeur salariale post-doctorat.

Ils ont permis une meilleure compréhension des attentes du monde économique et informé sur les opportunités de carrière auxquelles les participants n’avaient pas pensé initialement.

Les témoignages illustrent les aspirations professionnelles de nombreux doctorants. Que ce soit pour orienter leur carrière vers la recherche clinique ou pour intégrer le monde entrepreneurial.

Quelques retours enthousiastes d’étudiants qui ont suivi la formation :

“La diversité des intervenants, le dialogue avec eux, les ateliers et les tables rondes ont enrichi ma vision du monde professionnel.”

“La formation m’a été d’une grande aide pour mon projet professionnel, en particulier le coaching personnalisé sur les CV et les simulations d’entretien.”

“J’ai maintenant une vision plus claire de l’optimisation de mon CV et de la présentation de mes qualités en tant que Jeune Docteur.”

“Les ateliers pratiques m’ont permis de comprendre comment mettre en valeur les compétences acquises lors d’un doctorat, et les tables rondes m’ont ouvert de nouvelles perspectives de carrière.”

Si vous souhaitez en savoir plus sur les prochaines sessions de formation, n’hésitez pas à nous contacter : contact@rechercheetavenir.eu

Déc 20, 2021

Si Recherche et Avenir met en avant les professionnels du milieu entrepreneurial et de la Recherche publique, l’association n’oublie pas pour autant de valoriser l’enseignement supérieur et les étudiants, qui représentent un large vivier capable de répondre aux ambitions du futur, et dès à présent, aux enjeux contemporains.

Partenaire de l’Université Côte d’Azur, c’est donc tout naturellement que Recherche et Avenir, Association Européenne pour l’Education et la Recherche en Sciences, s’est tournée vers l’IAE Nice pour son l’organisation de son Workshop.

L’IAE Nice et le Master Management de la Communication d’Entreprise, entre polyvalence et excellence

Créé en 1966, l’IAE Nice répond à l’ambivalence d’offrir aux étudiants une formation à finalité professionnelle de haute qualité et de délivrer aux entreprises les savoir-faire dont elles ont besoin. Grâce à une implantation géographique attractive dans une région à forte activité économique et une interconnexion solide avec le monde académique, professionnel et de la recherche, l’école universitaire de management jouit d’une reconnaissance sur le plan international grâce notamment à ses nombreux partenaires “Worldwide”.

L’IAE en chiffres c’est : 210 partenaires internationaux, 270 enseignants-chercheurs et intervenants experts de haut niveau, 22 diplômes couvrant les principaux domaines de la gestion et du management. Conciliant polyvalence et excellence, la Graduate School of Mangement propose notamment un Master en Management de la Communication d’Entreprise.

Ce Master est centré sur les problèmes organisationnels et managériaux, permettant ainsi d’envisager la communication dans ses aspects stratégiques et globaux.

Un engagement durable et une expérience enrichissante

Depuis 2019, l’IAE Nice et de ses étudiants issus du Master COM est engagé aux côtés de Recherche et Avenir au sein d’un partenariat fructueux.. Chaque année une équipe projet s’investie et relève le challenge durant prés de 5 mois et contribue à la réussite cet événement consacré à la Science et l’innovation. En participant activement à l’organisation du Workshop, ils se constituent une solide expérience dans l’événementiel.

Nov 22, 2021

C’est à l’occasion du dernier salon Industria que s’est tenue la remise des chèques Innovation, dispositif porté conjointement par F2i, l’UIMM Côte d’Azur et REA via son Dispositif RUE.

Lancée en 2018, cette première expérimentation visait via son financement, à encourager les TPE-PME-PMI de la Métallurgie à se rapprocher du monde académique pour les aider dans leur projet de développement.

Au terme de leur délibération, les membres du jury, au rang desquels étaient représentés F2i, l’UIMM Côte d’Azur, la CCI 06, l’UPE 06 et UCA, ont choisi de récompenser les projets des entreprises One-Too, Ragni et Resistex.

Chacun des trois lauréates, fleurons historiques de l’écosystème azuréen, a bénéficié de l’accompagnement du Dispositif RUE dans le montage de son projet et dans la mise en lien avec des laboratoires de Recherche.

►3 entreprises RÉCOMPENSÉeS

Alors que l’on attend de l’innovation qu’elle s’applique à des domaines technologiques, deux des dossiers retenus ont consacré des projets RSE.

Les projets de Ragni et Resistex illustrent l’omniprésence de l’innovation de nos jours dans des démarches concrètes de développement durable. Nés des sciences managériales et sociales, ces projets qui s’articulent autour de l’engagement des parties prenantes visent à terme à la transformation profonde des modèles. Pour ce faire, ces deux entreprises familiales spécialisées dans la Conception et la fabrication de luminaires, ont fait le choix de se lancer sur des thèses de doctorat.

One-Too, entreprise spécialiste des outils de contrôle et de mesure à destination de l’industrie du transport, a quant à elle choisi au travers de son projet “Toc to me” de se concentrer sur un ambitieux sujet en lien avec la maintenance et les performances des batteries des véhicules électriques, un sujet également au cœur de nos sociétés.

Tour à tour les dirigeants et les chefs des projets ont souligné l’importance des approches collaboratives aujourd’hui mais également la nécessité de cette ouverture au monde académique avec un maillon central chargé d’assurer la jonction entre ces deux univers, rôle endossé par le Dispositif RUE depuis maintenant 6 ans.

►Un prix de 10’000 € à la clé

Les 3 entreprises retenues se sont vues remettre un chèque de 10’000 euros.

Retrouvez l’article de TRIBUCA ici : https://rechercheetavenir.eu/wp-content/uploads/Article-TRIBUCA-oct21.pdf

Témoignages

Stéphanie GODIER (Directrice – REA)

« Trop peu d’entreprises parmi les 4000 industriels que comporte le territoire ont fait l’expérience de la Recherche avec un laboratoire public, c’est une nouvelle culture qui peut être difficile à déchiffrer et à appréhender pour les dirigeants. En soutenant le Dispositif RUE, F2i et de l’UIMM CA ont souhaité soutenir l’innovation sur le territoire, à destination des industries qui ont fait le choix audacieux de s’impliquer dans des collaborations de Recherche. »

Daniel SFECCI (Président – UIMM Nice Côte d’Azur)

« Il faut redonner à notre territoire cette vision industrielle qui est la sienne avec 30% du PIB. Avec RUE c’est une histoire qui dure depuis 6 ans. Ce partenariat incarne notre volonté de rapprocher le monde universitaire du monde de l’entreprise. Cette action est capitale dans ce délicat rapprochement de ces deux univers, l’un dédié à l’efficience, l’autre à la Recherche fondamentale mais dont la conjugaison nous permettra de répondre aux défis technologiques qui sont les nôtres. »

Denis CAILLET (Directeur Technique – One Too)

« En plein essor des motorisations électriques et hybrides il nous a semblé qu’il restait encore beaucoup à faire autour du diagnostic des batteries. On s’est orienté vers un projet ambitieux puisque l’on souhaite à terme proposer aux utilisateurs un outil de mise en évidence des futures carences d’un véhicule, mais aussi le guider sur la meilleure stratégie de recharge de la batterie dans le but d’augmenter son autonomie. »

Michèle CIMELLI (Directrice – One Too)

« Au début il a fallu que je me persuade mais aujourd’hui l’aventure RUE m’a convaincue, les entreprises ont besoin de chercheurs pour pouvoir évoluer, pour initier de nouvelles démarches. Il faut vraiment que l’on s’ouvre à ce genre de dispositif. RUE nous a aidés et nous aide encore à porter ce projet. »

https://region-sud.latribune.fr/entreprises-finance/2020-05-11/les-opportunites-de-one-too-847461.html

Charlotte TALEGHANI (Responsable Dialogue & Développement durable – Ragni)

« Ce projet est né lorsque Stéphanie Godier est venue nous voir il y a de ça plus d’un an. Historiquement on connaissait le domaine de la Recherche au travers des sciences plus techniques, on cherchait à collaborer sur ces sujets RSE avec une équipe de recherche en sciences managériales et sociales, en se disant qu’il y avait beaucoup de choses à faire dans ces domaines.C’était tout nouveau pour Ragni, nous sommes des fabricants mais j’étais convaincue qu’on allait gagner à faire rentrer le monde académique dans nos modèles industriels. Au quotidien il faut faire preuve d’une ouverture à des façons de procéder qui diffèrent parfois des nôtres, on est dans des sciences sociales pour lesquelles on ne peut pas toucher du doigt les résultats tout de suite. Ce sont des projets qui changent nos habitudes et notre vision. On va sortir grandis de cette expérience c’est sûr ! »

https://region-sud.latribune.fr/entreprises-finance/2020-10-26/marcel-ragni-la-gestion-de-l-entreprise-passe-par-l-humain-860771.html

Bernard ALFANDARI (Président Directeur Général – Resistex)

« C’est une découverte pour nous, nous ignorions tout de ce monde, nous n’avions jamais franchi le pas ! Au-delà de cette thèse qu’avec audace et ambition nous portons, l’idée c’est de sortir des silos, le notre c’est celui de l’entreprise qui est un monde fermé. L’industrie de demain sera celle dans laquelle nous serons capables de construire des passerelles, notamment avec le monde de l’enseignement.La dimension sociétale est importante pour Resistex, et tout seuls nous n’aurions pas été capables de bâtir cette passerelle avec le monde universitaire. Le Dispositif RUE nous a porté et a permis de rendre cette première expérience possible. Au-delà de la remise de ce chèque, ce prix matérialise la montée d’une marche qui nous montera jusqu’au ciel car telle est notre ambition, c’est le début d’une grande aventure ! »

https://region-sud.latribune.fr/economie/2019-06-18/bernard-alfandari-la-rse-c-est-de-l-innovation-manageriale-820857.html

Pour voir la remise des prix et écouter les entreprises lauréates c’est ici : https://www.youtube.com/watch?v=-XCoMvyrrVM&list=PLJh0NNOYXzzybM7chvtJRADo0bxRTbgF1&index=10

Nov 21, 2021

Sans conteste l’innovation s’inscrit aujourd’hui comme une pierre angulaire du développement économique des entreprises, un constat que partagent les territoires et qu’ils entendent favoriser au travers de leur soutien au Dispositif RUE.

Les territoires aux côtés du Dispositif RUE

Conscients du rôle joué par le Dispositif RUE, ils se sont fédérés autour des missions de REA.

Parmi eux la MNCA, la CASA, la CACPL, la CAPG pour le seul 06, mais aussi la MTPM, la CAVEM et la DPVa pour le 83 renouvellent d’année en année leur soutien à Recherche et Avenir. L’année 2021 marque le déploiement de RUE au sein des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, et de leurs territoires.

Soutiens de Recherche et Avenir, ils permettent aux côtés d’autres partenaires académiques et économiques, de garantir la gratuité de l’accompagnement du Dispositif RUE pour les entreprises.

Rien de surprenant à voir Jérôme VIAUD, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse et Maire de Grasse, évoquer l’importance du Dispositif RUE dans l’accès à la Recherche et l’innovation pour les entreprises et la mise en place de “synergies académiques-économiques”.

► L’intégralité de la vidéo est à retrouver ici : https://www.youtube.com/watch?v=qOT9IyZaXu4

Un exemple de collaboration réussie

C’est le cas d’Electronie, PME basée à Mouans Sartoux, et de l’école d’ingénieurs Polytech (UCA) située à Sophia Antipolis dont la collaboration fructueuse a donné lieu à la mise en place d’un Hackathon autour d’un besoin de l’entreprise.

► Pour en savoir plus sur le projet : https://rechercheetavenir.eu/electronie-et-polytech-reunis-autour-dun-hackaton/

Nov 3, 2021

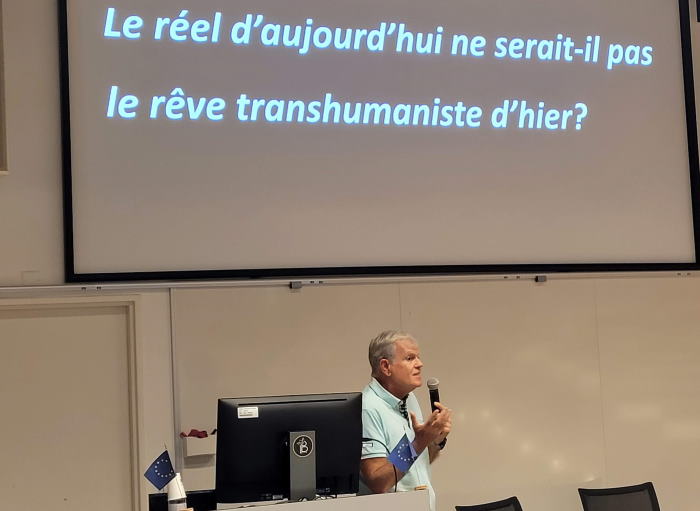

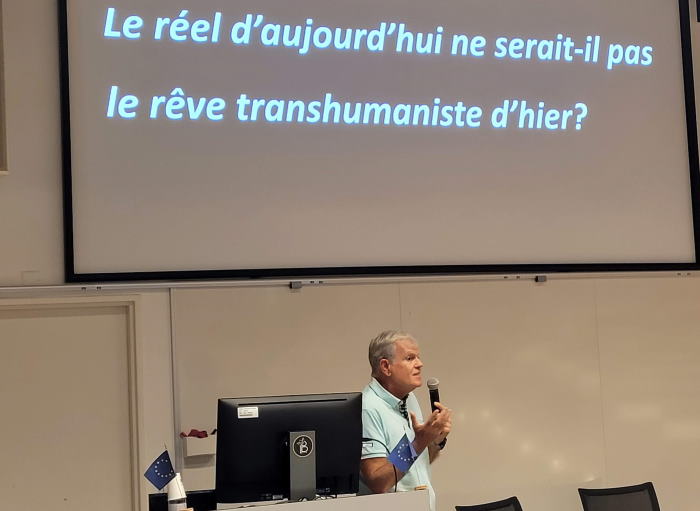

Subtilement introduit par le conseiller municipal Xavier Latour, le festival de Recherche & Société s’est érigé au sommet des consciences durant la journée du Jeudi 14 août 2021. Le courant transhumaniste a été défini comme étant le désir d’améliorer les performances humaines et d’augmenter son existence…

En soulevant habilement la problématique suivante : “Comment le transhumanisme va-t-il s’inscrire dans les crises et le courant de notre société ?”, Xavier Latour a pu mettre en marche la machine du débat et des prises de parole au sein de l’amphithéâtre de l’EDHEC.

Xavier Latour et Stéphanie Godier

Jean-Pierre Merlet, Responsable scientifique à l’INRIA

Comme premier intervenant, nous faisons place à Jean-Pierre Merlet, responsable scientifique à l’INRIA (l’Institut Nationale de Recherche en Sciences et Technologies du numérique). Sa conférence sur le transhumanisme s’imprègne de ses innombrables travaux concernant la robotique. Sur des notes d’humour, la prise de parole de cet homme de passion a pu captiver l’auditoire.

C’est avec ingéniosité qu’il introduit le sujet par sa racine la plus profonde, celle des récits de la mythologie grecque. “La robotique est née au début des années 60 mais le concept d’être artificiel remonte à l’Antiquité. Héphaïstos, dieu du feu et maître de la forge, s’est vu handicapé par sa chute du mont Olympe. Boiteux, il créa deux êtres artificiels pour le soutenir dans son travail d’orfèvre et de forgeron.” Le projet HEPHAISTOS soutenu par monsieur Merlet prend ainsi tout son sens…

La place du robot dans notre société se dédie à l’accompagnement de l’être humain dans le but d’en augmenter ses capacités. Les dispositifs présentés durant la conférence s’inscrivent parfaitement dans ce courant transhumaniste :

- Un déambulateur connecté : Au service du troisième âge, ce prototype de déambulateur recueille toutes sortes de données précieuses telles que la vitesse de la personne et sa position géographique. Ainsi, les trajets effectués sont enregistrés dans une base de données qui deviendra, avec le temps, de plus en plus performante. La finalité de ce projet est de pouvoir fournir à l’usager un trajet optimisé prenant en compte toutes sortes de contraintes physiques (des trottoirs trop hauts, des pentes aux degrés élevés, des travaux…), se basant ainsi sur l’expérience de la base de données. C’est par l’apprentissage des trajets précédents que les itinéraires futurs seront plus optimisés pour une personne à mobilité réduite.

- Une canne connectée : Également équipée d’un accéléromètre et d’un gyroscope, la canne présentée durant la conférence reconnaît sa position dans l’espace. Par conséquent, si cette dernière est au sol et en position horizontale, elle pourra se redresser d’elle-même par le biais d’un petit piston hydraulique. De ce fait, la personne âgée n’aura guère besoin de se baisser pour l’attraper afin d’éviter tous risques de chutes.

Des robots plus évolués comme les prototypes Asimo et Atlas sont impressionnants mais ils restent néanmoins extrêmement coûteux. De plus, leurs actions se limitent aux ordres fixés par leurs créateurs : un robot capable de modéliser ses propres idées se rapproche plus de la science-fiction que de notre réalité. Voici pourquoi, selon Jean-Pierre Merlet, la robotique ne prendra pas la place de l’humain, mettant un frein à toutes théories pessimistes du remplacement de notre espèce par notre création : la machine.

Jean-Pierre Merlet

Gilles Bernardin, Cardiologue au CHU de Nice

“Je répare plus que je n’augmente, c’est pourquoi je garde mes distances avec le transhumanisme” déclare Gilles Bernardin, éminent cardiologue au CHU (Centre Hospitalier Universitaire) de Nice. C’est en naviguant sur une approche pessimiste que monsieur Bernardin dépeint le courant transhumaniste comme étant l’aboutissement de l’un des vices de l’humain : le désir “d’ammortalité”.

En à peine trois siècles, nous avons multiplié notre espérance de vie par 3. Nous mettons en place des procédés de bio-impression révolutionnaires : l’entreprise BIOLIFE4D a réussi l’exploit d’imprimer un cœur de souris dont les battements provoquent des palpitations au sein de la communauté scientifique. Plus encore, les progrès ont permis d’imprimer de la peau neuve sur des victimes de brûlures graves. Mais qu’en est-il des dérives ? Quelles sont les limites que l’humain ne doit pas franchir ? Gilles Bernardin nous fait généreusement part d’exemples où l’augmentation prend la place sur la réparation :

- ALCOR Life extension foundation : Cette entreprise a pour activité la cryogénisation de l’être humain. En effet, il est désormais possible (moyennant une somme d’argent conséquente) de se faire cryogéniser dans l’espoir d’être décongelé dans un futur plus ou moins proche. Ce concept attire une clientèle de tout part et pour des motivations diverses. Attendre le futur dans l’espoir d’être soigné d’une maladie présentement incurable ou bien tenter de préserver sa conscience pour qu’un “ordinateur du futur” puisse la télécharger afin d’atteindre l’immortalité… Voici certaines des motivations exprimées à l’égard de ce projet aux airs de Futurama.

- Un bébé OGM : Le chercheur chinois en biophysique He Jian Kui (ou 贺建奎 dans sa langue natale) a été, en 2018, au coeur d’un scandale autant éthique que scientifique. Il a été le premier humain à franchir l’une des limites les plus importantes de la génétique : modifier le génome humain. En s’aidant de la protéine Cas9, il a pu créer 2 bébés résistants au VIH. Seulement, cette même protéine se montre également efficace quant au renforcement cognitif du sujet… Nous assistons là aux prémices du trie embryonnaire et de l’augmentation de l’être vivant avant même sa naissance.

Gilles Bernardin finit sa conférence en évoquant la dangerosité de la manipulation du génome et nous met en garde en citant la Loi de Gabor : “Tout ce qui est faisable sera un jour réalisé”. En d’autres termes, l’application du transhumanisme dans nos sociétés doit être un choix mûrement réfléchi et doit prendre en compte diverses acteurs tels que des philosophes, scientifiques, politiciens, juristes, communicants…

Gilles Bernardin

Le point startup, Neurodec & Ekinnox au service de la médecine

Deux startups ont été invitées à prendre parole devant l’amphithéâtre de l’EDHEC. Toutes deux dévouées à accompagner l’humain par le biais de la médecine, elles nous ont présenté leurs activités et leurs espérances pour le futur :

- Neurodec : Représentée par son fondateur Konstiantyn Maksymenko, la startup Neurodec se spécialise dans la création d’un logiciel permettant de décoder des mouvements musculaires pour, par la suite, en faire une simulation informatique. En utilisant l’électromyographie1, le logiciel Myoelectric Digital Twin a pu simuler un avant-bras humain. Il pourra notamment se montrer utile pour le domaine du sport afin d’optimiser les diagnostics médicaux et la rééducation des patients.

- Ekinnox : Le co-fondateur Baptiste Fosty a pris place pour nous présenter sa startup. Ekkinox a pour objectif de démocratiser le mouvement humain dans le but d’en simplifier l’analyse. L’analyse médicale est connue pour être extrêmement coûteuse et peu abordable, c’est pourquoi il propose une solution qui s’ouvrira peu à peu au grand public. Kintrack permet de recueillir toutes sortes de données physiologiques à partir de caméras. L’analyse de la posture et de la démarche d’un patient se fera donc en quelques minutes pour un résultat semblable à de la motion capture. A l’avenir, ce logiciel pourrait éventuellement prévoir les risques de blessures potentielles chez les sportifs amateurs ou professionnels.

Concluons sur une note d’espoir

Comme il a pu être dit durant la table ronde, l’humain doit être accompagné et non remplacé. De ce fait émerge le concept de “robot aidant” permettant à l’humain des économies de temps. En médecine par exemple, un robot de la sorte pourrait s’occuper de la toilette du patient tandis que le ou la docteur.e pourrait réinvestir ce temps pour veiller au confort du patient.

Il est donc important de mieux appréhender les enjeux que soulève le transhumanisme pour au mieux anticiper les débouchés de leurs applications. Comme l’a dit Rabelais “Science sans conscience n’est qu’une ruine de l’âme”, nous devons donc réfléchir aux conséquences de nos progrès afin d’éviter ce qui n’est pas souhaitable pour l’humanité.

1Electromyographie : Procédés permettant le recueil de mouvements musculaires par l’utilisation d’électrodes offrant la possibilité de les retranscrire en signaux électriques distincts. Cela permet de traduire les signaux électriques pour reconnaître la nature du mouvement musculaire à l’aide d’une intelligence artificielle.

Marius Grosjean

Rédacteur chez Recherche et Avenir